News & Columns

スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー・ジャパン(以下、SSIR-J)の第二フェーズの開始にあたって「伝説のアーティクル」と命名された人気の論文記事を順次紹介しています。5回目となる本稿で紹介するのは、「フェニックスとドラゴンのイノベーター物語」です。日本のソーシャルセクターの支援者、リーダーである山本圭太氏、濱川知宏氏が、英文でスタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビューに寄稿した英文記事を一部補足して翻訳されており、SSIR-Jウェブサイトで公開されている日本語原文をこちらからご覧になれます。

まず、日本からのナレッジが海外の機関誌に寄稿・掲載されたことを、大変喜ばしく思います。今回紹介する記事では、ビジネスや行政の組織論・リーダーシップ論で用いられる近年の理論やフレームワークを駆使し、ソーシャル・イノベーションの文脈で日本の組織やリーダーたちの体験を論じています。複雑な環境下における組織デザインやリーダーシップのあり方を考える上で示唆に富んだ内容となっていますので、ぜひ原文をご一読ください。本稿では、記事の要約を提示した後、著者たちが指摘する組織課題の実践にあたって、「学習する組織」の視点からどのようにアプローチできるかを紹介していきます。

「フェニックスとドラゴンのイノベーター物語」要約

ソーシャルセクターのリーダーが直面する課題として、以下の3つが特に顕著である。

- 貧困や気候変動、所得格差などの問題は複雑で、単独の組織では対処が困難である。コレクティブインパクトやシステムチェンジが求められる。

- 世界の変化は加速して、ソーシャルセクターの財政と社会的インパクトの持続可能性の維持がますます困難になっている。

- 複雑な環境の中で適切な判断を下すことの難易度が高まり、職務の複雑性とリーダーの能力には大きなギャップがあり、適応力の高いリーダーシップの必要性が高まっている。

このように、ソーシャルセクターでは組織間の協働、急速な環境変化への対応、リーダーシップの進化が重要な課題となっている。これまでの課題解決に即した方法や組織は、近視眼的で意図せぬ結果をもたらすおそれがあって、再考が求められている。そこで著者らは、課題解決型の「ドラゴン(昇竜)モード」から探求、学習、価値創造型の「フェニックス(鳳凰)モード」への移行を提案する。

ドラゴンモードは、職務の目標が明確に定義され、その達成に必要なリソースが利用可能である場合に、問題解決と成果達成に非常に効果的である。一方、フェニックスモードは、事業環境が過度に複雑になり向かうべき目標を見失った際に、「我々は何者か」という存在理由と「我々は何をすべきか」という戦略的方向性を再発見する力を与える。それは、複雑性をコントロールしようとするのではなく、受け入れることから始まる。...それは、ソーシャルイノベーターが経験する圧倒的に困難な状況を受け入れ、彼らが達成できることとそうではないことへの理解、そして社会変革に対する謙虚な姿勢を得ることを助けてくれる。

フェニックスモードは、ドラゴンモードに偏りすぎることで発生する3つの重要なギャップ、すなわち「複雑性」、「一貫性」、「全体性」のギャップを埋めることに役立つ。前述した「複雑性」のギャップは、職務の複雑性と能力のミスマッチを表している。「一貫性」のギャップは、ミッション、ビジョン、パーパスで掲げていることと、実際の事業運営や日々の言動とにギャップが生じていることを表している。そして「全体性」のギャップとは、社員やチームメンバーの価値を1人の人間として尊重せず、経営資源としてのみ扱ってしまうことである。

著者らは、複雑性のギャップには「目的」を再定義すること、一貫性のギャップには、「事業-財源-組織」を変革すること、全体性のギャップには、「人」を捉え直すことを提唱し、それぞれの詳細や具体例を提示している。

また、著者らは、フェニックスモードを単なる「ドラゴンモードの否定」ではなく、両者を適宜切り替える「対極性マネジメント」の重要性を指摘する。ドラゴンモードとフェニックスモードのダイナミックな行き来の中で、中庸を目指すことが鍵となる。

最後に、このような大局観を養ったリーダーやチームの能力開発の課題にふれ、まず自分自身からはじめることを掲げ、著者ら自らの経験や工夫を紹介している。結論として、ソーシャルイノベーターが難易度、複雑性ともに非常に高い課題に直面するときドラゴンモードとフェニックスモードへと移行し、そこから大局観の中で双方のモードが融け合った中庸を追求する組織マネジメントへ挑戦を提唱する。

対極的な組織モデル

ソーシャルセクターの組織にもさまざまな種類があるが、紹介記事はソーシャル・イノベーションを目指す事業型の社会的企業やNPOを前提にしていると言えるでしょう。市民ボランティア型、相互扶助型、コミュニティ型のNPOや任意団体には必ずしも適用されるものではないでしょう。しかしながら、事業を長期に実施する継続事業体として5~30年の時間スパンで考えたとき、紹介記事の提示する組織課題や組織デザインの方向性は極めて的を射たものです。以下、本稿では「対極的な組織モデル」をより具体的な段階に分けて考察し、そして2つの組織モードを行き来する対極性マネジメントの具体的なイメージを論じます。

組織の効果性に関する研究は古くから行われてきました。20世紀初頭には、テイラーの科学的管理法による「機械的な効率重視」の組織が、メイヨーらの人間関係論による「人間中心」の組織と対比されました。20世紀末になると、コッターらによる「伝統的なヒエラルキー型組織」と、「ネットワーク型の変革推進組織」が、巨大化する企業のマネジメント手法として対比されるようになりました。

紹介記事にあるような認知を超える複雑性へのギャップを背景にした組織論として、1983年にはダフトが環境適応の視点から機械的な官僚型組織に対して、有機的な「学習する組織」を提唱しました。その後、1990年にはピーター・センゲが「学習する組織」の5つのディシプリンを提示し、より複雑性に適応するシステムの視点を強調しました。センゲは、リーダーやチームがどのような実践や能力を磨くべきかについて示しましたが、具体的な組織構造の理想型は言及せず、彼の影響を受けた研究者や実践者が、具体的な組織デザインを構築しました。

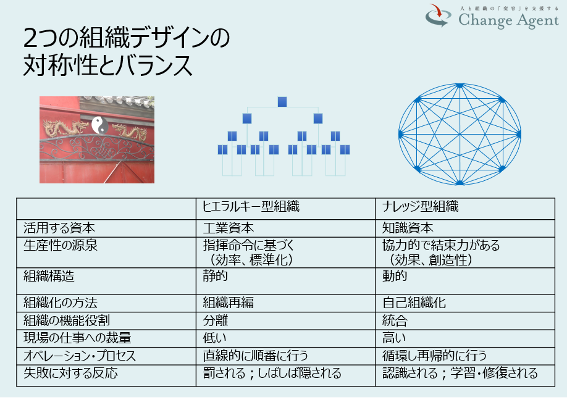

その一例が、HPのような多国籍企業から地域の福祉団体まで、多様な組織デザインを手掛けたデニス・サンドーによる「ヒエラルキー型組織」と「ナレッジ型組織」の対比です。ヒエラルキー型組織は、一部のリーダーによる指揮命令に依存するのに対し、ナレッジ指向の学習する組織は、より有機的なネットワークを構築し、多くのメンバーやリーダーが参画・協働することを前提としています。そのため、ナレッジ型組織では、上位のリーダーに求められるマネジメントの難易度が高まるという課題も生じます(図1参照)。

図1:ヒエラルキー型組織対ナレッジ型組織(デニス・サンドー氏資料から改変)

図1:ヒエラルキー型組織対ナレッジ型組織(デニス・サンドー氏資料から改変)

こうした組織運営やリーダーシップの課題に対し、センゲの弟子であり、ビル・トルバートにも学んだオットー・シャーマーは、2000年代に学習する組織を展開するプロセスを示す「U理論」を構築しました。シャーマーは、既知の知識を反復する「ダウンローディング」にとどまるのではなく、システムを観察し、対話や内省を通じて未来の可能性を開く「プレゼンシング」を重視する組織・リーダーシップのモデルを提示しました。その特徴は、アウェアネスを高めて、立場の違う他者への共感や自らのソースへのアクセスなど、自己組織化を原動力として組織の創造性を引き出すオーガニックなプロセスにあります。

2014年にはフレデリック・ラルーがケン・ウィルバーの統合理論を援用し、『ティール組織』を発表しました。これは、大企業・競争社会によく見られる「オレンジ(達成型)組織」に対し、進化する目的、全体性、自己組織化を特徴とする自立分散型組織である「ティール(進化型)組織」を提唱したものです。

紹介記事のドラゴンモードは、ソーシャルベンチャーや事業型NPOにおいてもまた、機械的な効率重視、ヒエラルキー型、ダウンローディング、オレンジ組織の特徴と重なります。一方、フェニックスモードは、人間中心、ネットワーク型、ナレッジ型、学習する組織、プレゼンシング、ティール組織の特徴と重なります。但し、学習する組織、U理論、ティール組織は、このフェニックスモードにとどまるものではありません。

組織のライフサイクルと発達

ラルーは、組織を単にオレンジ組織とティール組織の二極化ではなく、レッド(衝動型)、アンバー(順応型)、オレンジ(達成型)、グリーン(多元型)、ティール(進化型)と、発達段階として位置づけています。この発達段階をより明確に示しているのが、ビル・トルバートの『行動探求』(原書2004年)です。従来の組織論は基本的に、全国規模の企業や多国籍企業、行政機関を前提としています。しかし、組織にはベンチャー企業や中小企業、零細企業などさまざまな規模があり、ソーシャル・イノベーションの文脈では、ほとんどが100人未満、多くても1000人未満の組織です。

|

組織の発達段階 |

特徴 |

|

構想 |

一部の創業者たちが創造的な新しいビジョンを生み出す |

|

投資 |

他の人たちが参画し、テーマに対して支援・投資する |

|

結合 |

モノ・サービスが事業として生産開始される |

|

実験 |

ビジョンの数多くの意味合いを探り、機能が分化する |

|

体系的な生産性 |

それぞれが抱えている問題を個々に捉え、目標を設定する |

|

社会的ネットワーク |

多様性とダイナミクスを認識し始める |

|

協働的な探求 |

行動探求の実践(継続的な再探求と再組成)を行う |

図2:ビル・トルバートによる組織の発達段階(筆者が一部加筆)

トルバートは、組織の発達を「構想」「投資」「結合」「実験」「体系的な生産性」「社会的ネットワーク」「協働的な探求」といった段階に分類しました(図2)。ここで色分けは、暖色系はより集権的、グリーン系は分散的、青緑は集権と分散の融合になっています。(但し、暖色系がすべてオレンジ型、グリーン系がグリーン型を示すわけではありません)

初期の段階では、創業者たちが創造的なビジョンを掲げて組織を設立(集権的な「構想」段階)、そこにヒトモノカネや知識、関係性などさまざまな人々が投資・支援を行います(分散的な「投資」段階)。集まったリソースをアウトプットに転換するアクティビティや体制を確立して事業が開始します(集権的な「結合」段階)。ここまではしばしばドラゴンモードによって、事業を確立し、外部からの評価を得ます。ソーシャルベンチャーであれば、数人から数十人でこれらのプロセスをなすのが典型でしょう。

やがて、需要の拡大とインパクトをスケール化する志から、対象顧客・地域を広げ、サービスを多様化し、それに合わせて組織の機能・階層も分化していきます(分散的な「実験」段階)。組織の人数は、もはや創業者たちだけでは掌握しきれず、階層制や手続き・プロセス・ルールの明確化などのニーズが高まり、いわゆるマネジメントスキルをもった人材が必要であります。分散化ではあるものの組織デザインはドラゴンモードをますます強化していきます。組織の複雑性は高まる一方で、一貫性や全体性の危機が高まっていきます。

その後、組織の成長に伴い、「体系的な生産性」段階に移行します。部門や拠点が分化していく一方で、あらためて経営理念やリソース配分のルールなど、企業文脈でいうところのコーポレート機能を強めていきます。マネジメントはプロフェッショナル化して、ドラゴンモードが極まり、効率・業績・成果は高まっていく一方で複雑性、一貫性、全体性のギャップは解消されません。近視眼的、部分最適、官僚的な意思決定の中で、リーダーや社員たちの過剰負荷、疲弊、燃え尽きなどが起こることも少なくないでしょう。さらには、組織面だけでなく、事業面でも、既存事業の価値提供の限界を迎えていることが少なくありません。

このような状況において求められるのが、探求・価値創造型のフェニックスモードです。事業面では株主・ドナー中心からより幅広いステークホルダーとの関係性重視へ、問題解決から新しい価値創造の共有ビジョンへとシフトし、組織面では戦略よりも文化を上位におき、価値観は相対化されて社員たちのダイバーシティを重視しながら、共有する価値やエンゲージメントを進めていく「グリーン型」に移行します。多くのステークホルダー、メンバーの協働を重視するこの段階を、トルバートは「社会的ネットワーク」段階と呼び、またラルーの段階では多元型のグリーン組織に相当します。そして、紹介記事著におけるフェニックスモードは社会的ネットワークやグリーン組織と多くの共通点を有します。より有機的、生命システム的になったという意味では、人や自然を大事にし、しばしば燃え尽きつつある人々に癒やし、回復、再生の効果をもたらします。今、多くの企業組織やソーシャルセクターの組織が、このような組織モデルを理念に掲げはじめています。

一方で、フェニックスモードやグリーン組織の実践には、リーダーやメンバーたちの能力開発が不可欠です。センゲは「志の育成」「複雑性の理解」「共創的な対話の展開」の3つの柱と5つのディシプリンを掲げます。慣行をしばらく続けて振り返りと学習を繰り返すことで自らのメンタル・モデルや意識を変容する二次学習が求められ、それぞれのチームとしての能力を開発するには数ヶ月から二年ほどの期間が必要になります。組織変容にどれほどの期間がかかるかを安易に見積もると、結果が出てないことに業を煮やし元の組織デザインへ戻してしまうこともあるでしょう。

また、共有理念に基づく組織文化やプレゼンシングを起こす組織慣行は重要な役割を果たしますが、組織として成果を生むためのエキセキューションにおいては、2つの文化を上手に行き来する必要があります。例えば、対話において異なる立場の相手に共感的に傾聴し合うことが重要ですが、組織としての意思決定を行う際には、取り上げられない意見も当然ながら出てきます。それを実施に移す際には、意見を異にした人にも納得して戦略実施の中での役割を果たしてもらうことが求められます。あるいは、階層性をなくそうと、CEOでも掃除作業員でも同じように権限をもとうと設計しても、そもそも組織マネジメントに関わりたくないと思う人も多く、現場と管理層には優越とは異なる役割分担が存在します。今の現実を顧みることなく「対話する組織」「フラットな組織」などの概念に固執すると、組織はむしろバラバラな個人商店主の集まり、意思決定麻痺などの行き詰まりを迎えてしまうこともあります。こうした症状を、「グリーンの罠」と呼ぶこともあり、斬新な概念や慣行ばかりにとらわれて本来組織の成果を出す使命から逸脱することのないように注意を払う必要があります。

トルバートの「協働的な探求」段階は、分散と集権、プロセスと成果、自主性と団結を統合した組織像を提示します。ラルーのティール組織もまた、オレンジ組織から脱却しながらも、しばしばその過渡的発達段階であるグリーン組織にとどまらず、より統合の進んだ組織像であり、紹介記事における2つのモードの融合もそうした状態であると考えます。なお、組織の発達段階を経ずに、起業時からティール組織を目指すことは理論としても実践としても可能ですが、組織の成長拡大、機能分化、あるいは異なる組織文化との合併などの都度、ドラゴンモードの組織慣行を適度に組み合わせながらフェニックスモードと行き来するチャレンジに直面することが想定されます。

こうした組織への変容、組織開発をデザインする上で、トルバートは組織のトップかあるいはファシリテーター役をなす者が、オレンジ型組織で支配的な「達成者型」「専門家型」の行動論理に基づくのではなく、「再定義型」「変容者型」の行動論理を使いこなす必要性を説いています。リーダーの成人としての発達、成熟は組織デザインや組織開発の実践で極めて重要な役割を果たすのは紹介記事の筆者たちの指摘の通りです。再定義型や変容者型リーダーシップについては、行動探求のセクションをご覧ください。

変容型ファシリテーション

本稿ではここから、ファシリテーションの側面に焦点を当て、実践のヒントを探ります。1992年以来、深刻な対立を抱える多様なステークホルダー間の対話を成功に導き、世界的に注目されているファシリテーターがアダム・カヘンです。彼は、南アフリカにおけるアパルトヘイト後の民族融和、コロンビアの和平合意プロセス、グアテマラの内戦後の国づくりなど、多くの重要な対話の場で活躍してきました。また、U理論を本格的に応用実践したサステナブル・フード・ラボの事例では、食料サプライチェーンを取り巻く多様なステークホルダー間の対話プロセスを推進し、その実践力を示しました。

カヘン最初の著書『Solving Tough Problems』(2004年、和訳版『それでも、対話をはじめよう』)では、異なる目的や意見を持つ多様なステークホルダーたちが、互いの意見、立場に共感的に耳を傾けながら、最終的には立場を超えて団結するプロセスを推奨していました。

しかし、実践を重ねる中で、強大な権力を持つ政府組織や多国籍企業と対峙するソーシャルイノベーターたちからの批判に直面し、ファシリテーションのアプローチを進化させました。カヘンは対立を解消しようとする「Love(愛)」の衝動だけでは不十分であり、個人の自己実現を促す「Power(力)」の衝動も重要であると考えるに至ります。団結と個の成長を相互に推し進める循環を通じて、組織や社会における不公正を減らすことで共に前に進むことを提唱しました(『未来を変えるためにほんとうに必要なこと』(原書2008年))。

さらに、2017年の『敵とのコラボレーション』では、従来のコラボレーションの前提を問い直し、対立を乗り越えるより内省的なアプローチを示しました。そして2021年に『共に変容するファシリテーション』を発表します。その中で、紹介記事の著者たちと同様に、バリー・ジョンソンの「対極性マネジメント」モデルを応用したファシリテーション手法を提唱しました。

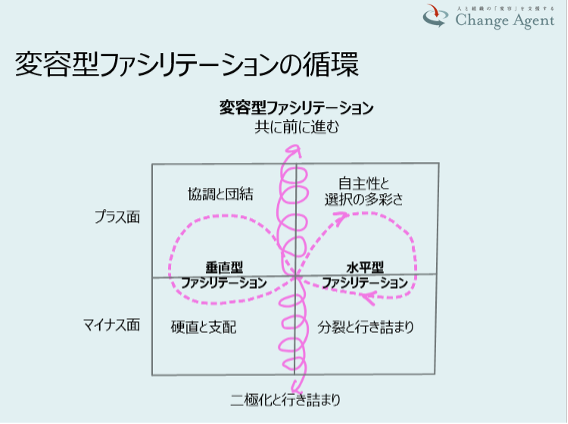

図3:垂直型ファシリテーション対水平型ファシリテーションの極性(アダム・カヘン資料)

図3:垂直型ファシリテーション対水平型ファシリテーションの極性(アダム・カヘン資料)

カヘンのモデルでは、ファシリテーションのスタイルを「垂直型」と「水平型」の二極性として整理しています(図3)。

垂直型ファシリテーションは、専門知識や権威を駆使して、グループ全体の利益のためにトップダウンで推し進める傾向が強くあります。組織化の原則は、より上位がより下位を、とりわけ大が小を支配するヒエラルキーに基づきます。そのプラス面は、上位の掲げるビジョンや戦略に協調し団結によってものごとを推進することです。しかし、このモードを長く続けると、複雑な環境変化に対応しにくくなって柔軟を失い、下位のユニットが思考停止に陥る硬直化のリスクがあります。

これに対し、水平型ファシリテーションは、全体を構成する各ユニットの利益に焦点をあて、ボトムアップでメンバー一人ひとりが何をするかを選択して前進します。組織化の原則は、平等性を重視し、経営層と現場、上司と部下の間でも相互性が促進されます。このモードのプラス面は、高い当事者意識と自主性にあり、またメンバーの多様性を活かした選択肢の多彩さが創造性を導き出します。しかし、こればかりを続けると、団結力は薄れて意思決定が分散しすぎて統一感を失い、組織の分裂や個別高度の限界による行き詰まりをもたらします。

こうした状況を防ぐためには、垂直型と水平型を適切に切り替える「変容型ファシリテーション」が求められます。この垂直型と水平型の行き来も、大局を見失ったり、タイミングを見誤ったりすると、二極化と行き詰まりへの下降スパイラルとなる恐れがあります。集団の相互の関係性や場に注意を払い、いち早く風向きを知る「テルテール・サイン(変化の兆し)」を見極めながら、共に前に進む上昇スパイラルを築くことが重要です。

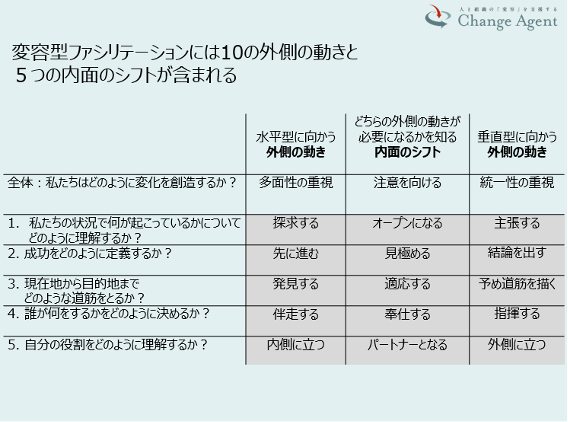

場や集団の見立て、見極めは容易なことではありません。具体的にはどのようにすればよいでしょうか? カヘンは著書『共に変容するファシリテーション』の中で、ファシリテーター及び場でとられる10の外側の動きと5つの内面シフトを提唱しています(図4)。

図4:変容型ファシリテーションの10の外側の動きと5つの内面シフト(アダム・カヘン資料)

図4:変容型ファシリテーションの10の外側の動きと5つの内面シフト(アダム・カヘン資料)

水平型が行き過ぎている状況から中庸へ戻す際に有効なのが、統一性を重視する垂直型ファシリテーションの5つの動き、「主張する」「(集団で一つの)結論を出す」「(戦略や計画について)予め道筋を描く」「(権威のあるものが)指揮する」「(客観視するために現場やシステムの)外側に立つ」ことを指向する発言、行動です。同時に、これらの発言や行動ばかりに偏り、集団の中に違和感が生じはじめたとき、垂直型の行き過ぎによる硬直化の予兆となります。

垂直型が行き過ぎている状況から中庸へ戻す際に有効なのが、多様性を重視する垂直型ファシリテーションの5つの動き、「探求する」「(結論を保留しながら)先に進む」「(進むべき道を現場で)発見する」「(意思決定を当事者に委ね)伴走する」「(現場やシステムの)内側に立つ」ことを指向する発言、行動です。同時に、これらの発言や行動ばかりに偏り、集団の中に違和感が生じはじめたとき、水平型の行き過ぎによる分裂と行き詰まりの予兆となります。

集団で協働、対話する際に生じる対となった10の動きの循環をスムーズにするのが、ファシリテーターやリーダーに求められる内面のシフトです。そのもっとも基本にあるのが「注意を向ける」ことであり、自分がどこに、どのように注意を向けているかに気づき、また気づきを通じて自身の行動を変容するのには、自らの無意識にあることへ気づく訓練が必要です。こうした訓練は、成人発達理論、U理論のプレゼンシング、あるいはマインドフルネスなどを通じて実践されます。

そして、ファシリテーター型リーダーシップを実践する上では、主張でも探求でも「オープンになる」こと、集団で結論を出すか、出さずに先に進むかを「見極める」こと、不確実な状況における戦略を予め描くのが創発することを発見するか「適応する」スタンスを築くこと、指揮であれ伴走であれ「奉仕する」あり方から行動すること、そして現場の外側と内側の両方を行き来できる「パートナーになる」ことが求められます。

組織内の日常的な会話について、垂直型と水平型をメリハリよく使い分けられ、また組織のメンバーが方法論や実践のコツを知り、かつ、大局観を持って使い分けられるようになるのが理想です。例えば、合意した戦略や目標のエキセキューションを重視するフェーズでは垂直型で、一方振り返りや戦略の見直し、新たな価値創造の探求などの場面では水平型を使うなどです。とりわけクリティカルとなるのが、組織のガバナンスに関する理事会や役員会、総会や委員会などの場において、十分に発散、創発しながらも収束する、一度に収束できない難題では創発の時間と機会を広げるなど、意思決定プロセスのデザインには細心の注意を払いことが必要でしょう。

以上、『フェニックスとドラゴンのイノベーター物語』に示された指針やモデルを、学習する組織の実践の視点から補完的に解説しました。カヘンの「変容型ファシリテーション」では、組織の対話を促進するために、垂直型と水平型のバランスを適切に調整しながら、リーダー自身が柔軟に変化することが求められることが示されています。この考え方は、単なる組織マネジメントにとどまらず、複雑な環境の中でリーダーシップを発揮するための重要な指針となります。組織デザインや対極性マネジメントの実践内容は、本稿筆者が学習する組織実践コミュニティの中で培われたフレームワークを援用したものです。ぜひオリジナル文献もあわせて読み、理解を深めていただければ幸いです。

小田理一郎

転載ウェブ記事:https://ssir-j.org/the_innovators_tale_of_the_phoenix_and_dragon/

関連する記事

- 『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 04――コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装』に寄稿させていただきました。

- SSIR-Jの伝説のアーティクルシリーズ(システム思考の氷山モデルやループ図を使って解説)

- システムチェンジ